我的祖先拿刀與槍,而我用「另一隻眼睛」珍惜部落的一切

起初拍攝部落是因為一種情緒。

這股情緒無以名狀,確切來說,想拍下自己在部落生活的痕跡:拍那些奔跑過的街角窄巷,拍童年賴著的雜貨店,拍夏天的毒辣炙熱與冬天凍鼻的空氣,拍慶典的綺麗和檔車的聲音,拍時間的流動消逝,拍有趣的人和生活的慢,拍所有我跟部落的連結。

對我而言,相機能夠塑形這些情緒,一片一片地將從前切開,讓這些抽象的感覺得以曝光、顯影。

忘了從什麼時候開始,忽然發現,用另一隻眼睛看部落,事情會變得很不一樣。所謂的不一樣並不是指用鏡頭觀看的那種侵略或冒犯,而是透過這隻眼睛,反而能夠帶著有厚度的視角去發現部落的難題和可能性,這些議題往往會在觀景窗裡被放大檢視,十倍百倍的那種。

於是我背起相機重新凝視這個熟悉的地方,無數個對話框在我跟部落之間彈出,我開始思考,該怎麼用影像解決問題……

回到小孩的視角,試著貼近最初的部落

到了都市以後,沙地變成水泥地和柏油,游泳得穿戴泳裝泳帽……,部落變成了離女孩最遠也最近的地方。

「你是誰啊,qcyan 那麼大!」幾個小淘氣看見我背著相機,緩緩走近,掩蓋害羞故作姿態地這麼說著。順著他們的意,我跟著他們攀上跑下,一會兒鑽進商店,一會兒爬在陡坡,幾乎走遍整個部落,捕捉了不少逗趣的畫面。(編按:qcyan 是賽考列克泰雅語的「屁股」。以下所寫族語均以賽考列克泰雅語為主。)

「不要一直拍嘛!」明明上一秒這麼嚷著,下一秒卻開始撒嬌:「到底會不會,我要看!」我跟著小孩的視角,用最貼近土地的高度,發現了最純粹的部落。

盯著這些深邃臉龐,想起 10 幾年前有個頑皮的女孩,混在一群男孩之中,跟著男孩們在沙地裡打彈珠,在溪裡裸體游泳,在樹肩上摘 kaway(李子),在夜燈下抓甲蟲,把水鴛鴦插進 quci(糞便)裡……

離開部落,到了都市以後,沙地變成水泥地和柏油,游泳得穿戴泳裝泳帽,水果攤的李子總是過甜,街燈下只有擺脫不掉的飛蚊,部落變成了離女孩最遠也最近的地方。

我不知道時間的洪流會怎麼沖刷、坍方掉這些小孩眼中的美麗,深切希望相機除了拍照之外,或許也能有個控制時間的按鈕,讓事物永遠不要失序,不要變動這個雖然距離遙遠,卻最貼近心窩的家。

多拍幾張,下次才不會忘記

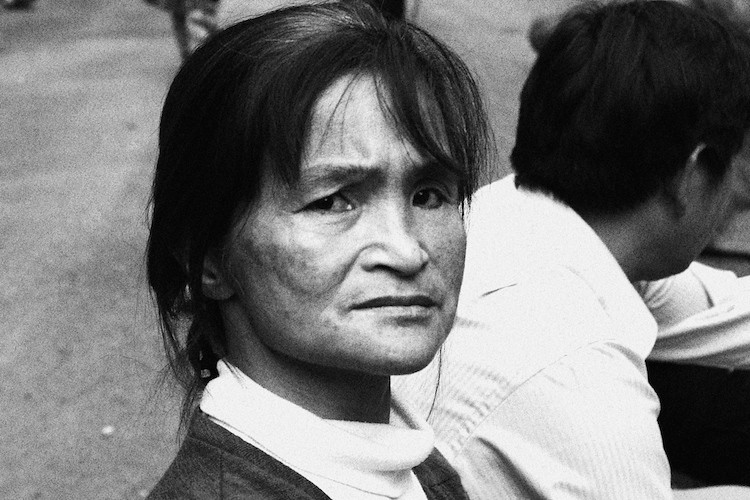

拍人總是最有趣,捕捉到的笑料會成為比保力達還濃郁的回憶。

拍人總是最有趣,捕捉到的笑料會在日後的聚會上不斷地被談及,成為比保力達還濃郁的回憶。

「Yaway,幫叔公拍一張啊!帥一點的哦!」(註1) 家族聚會上,肩上掛著沉甸甸的相機,不知不覺變成聚會上的攝影師,連阿旺叔公也來湊一腳。

阿旺叔公的母語名是 Walis,從小看我長大,是一位非常好笑的長輩。

在我念高中的時候,甚至擔任學校到郊區的接駁車司機,課後常和老媽在校門口用母語談天說笑,那個瞬間對我而言,是都市裡舒服迷人的光景。

「Ima qutux?」(你知道這是誰嗎?)Yuli 阿姨見叔公走來,指著我身旁的表弟 Bihao,準備逗弄叔公一番。

「Ini ku baqi. Ima?」(不知道耶,是誰?)叔公打量著 Bihao,臉上堆滿疑惑。「Yama ta baba. Amis!」(我們未來的阿美族女婿)Yuli 阿姨忍住笑意。「很好啊!那麼帥的 Amis!」叔公的眼神在我和 Bihao 之間游移。「Ini su be baqi pi?」(你真的不知道是誰嗎?)幾位阿姨再也遏止不住笑意,放聲大笑。

「Ima ga?」(到底是誰啦?)叔公察覺異狀,皺起眉頭。「Yuli 最小的兒子啦!真的是!」某位阿姨帶著被打敗的表情。「唉刷,長那麼大,我都認不出來了。」叔公恍然大悟。

「Yaway,幫我跟 Bihao 多拍幾張嘿,下次才不會又忘記!」叔公拉著 Bihao,露出最燦爛的笑容。

想起堤防上的日子

我還是會經常想起那個地方,想起那時候坐在堤防上,一邊咬著嚼不斷的豬肉,一邊看最美的夕陽。

想到殺豬,第一個跑在腦袋裡的畫面不是部落,而是埔里鎮上郊外的那間養豬場。

小時候,只要親戚辦了喜事,考上了好學校,那裡就成為大人眼裡殺豬的好地方。養豬場離溪邊很近,堤防就在距離大約 10 公尺的地方,大人在裡頭宰殺豬隻,小孩負責在外頭乖乖玩耍,有時候 Gigu 阿姨會抱來幾隻小豬讓我們逗著玩。

在那個神奇的堤防上,總是很容易和不熟的親戚小孩熱絡起來,我們撿了不少石子往溪裡扔,想學大人們打水漂,打完水漂之後接著玩觸電,好像什麼樂趣都可以信手拈來。

直到現在,我還是會經常想起那個地方,想起那時候坐在堤防上,一邊咬著嚼不斷的豬肉,一邊看最美的夕陽。

長曝部落的記憶

在這個什麼都飛快的年代,機器很快,香菇長得很快,事物的流動也很快。

「噠噠噠噠!」日暮時分的大年初二,族人偷渡了這個理當不是部落節慶的美好片刻,在團圓前一邊勤奮工作,一邊不忘勤奮開著玩笑。「以後不要嫁給種香菇的嘿,弄這個不會有錢的啦。」小舅 Hulong 調侃著。

種植香菇不是一件容易的事,通常需要好幾個人的通力合作,一人鑽木打洞之後,再換一人將菌種厚實地打入段木裡頭,最後一人負責封上一層薄薄的滾燙熱蠟,固定菌種不致脫落。「以前哪裡有機器,全部都用手工。」舅伯們談著機材的汰舊煥新,迅速了工作進度,不覺中也更替了回憶。

「幫我打光一下嘛,看不到了固!」伯母煮著蠟塊,夜色沾染上濃濃的木頭香與蠟香,我和小舅拿著手機充當手電筒,一行人在微弱的光線下繼續工作,漸漸融入夜黑之中。

在這個什麼都飛快的年代,機器很快,香菇長得很快,事物的流動也很快。

在此刻擁有的這片美景裡,如果可以只做一件事,只想要很慢很慢的,消耗平凡的一天,緩慢感覺,緩慢地按下心底的快門,在記憶裡長曝到永遠。

拍攝部落,是一輩子的事

前祖先提起佩刀與獵槍抵禦外敵,現在我背著相機對抗文化消逝……

為一個部落拍攝是一輩子的事,部落不停地在變動,我們面對的是持續消失的事物,拍得越深入,靠得越近,越難以置身事外 ── 拍攝部落的過程中,釋放快門的當下是最掙扎的瞬間,因為這一刻不是結束,是變動的開始。

在另一隻眼睛裡,我看見了越來越多妥協、越來越多更迭與越來越多的轉變,我理解這些變化是伴隨著生活而來,沒有好壞也無可厚非:

我不知道在一次快門之後,部落的樣貌會不會改變?

原本熟悉的事物,會不會離我越來越遙遠?如果不會,那一百次呢、一萬次呢?

拍攝部落至今,數不清自己按下了多少次快門,甚至不敢想像在這些時日裡,部落的文化流失了多少,改變了多少?

看著部落族人,想起從前的馬力巴群先人(註2),我們身上流著相同的血液,眼睛裡鑲著閃亮的星星,說著美麗的語言,踏在這塊同樣柔軟的土地。

我們都是在高處越爬越高的人。(註3)

從前祖先提起佩刀與獵槍抵禦外敵,現在我背著相機對抗文化消逝,為了捍衛這些「高處的星星」,我能使用的武器,就是堅定自己,按下快門好好紀錄,好好地用影像說泰雅的故事。

附註

- Yaway:本文作者的族名。

- 馬力巴亞群:日據時代對泰雅族中某一地域群的稱呼。馬力巴亞群(Malepa)屬於賽考列克群(Sekoleq),底下包含屈尺群、大嵙崁群、卡奧灣群、溪頭群及司加耶武等群。

- 馬力巴部落(力行部落)的羅馬拼音為 Malepa,有「在高處的人」之意。馬力巴部落群星環繞,作者將其衍伸為「高處的星星」,有祖靈眼睛看顧的寓意。

關於作者

Yaway Suyun(潘貞蕙),泰雅族,Marepa Laqi Tayal(來自馬力巴的泰雅小孩),就讀台灣藝術大學視覺傳達設計研究所。

深信文字和影像的力量,有一天甚至能夠解決部落的道路坍方。

相關文章推薦

你也有原住民或部落的故事要分享嗎?

《Mata‧Taiwan》熱情徵文中!

也歡迎加入我們粉絲團,

每天追蹤原住民文化、權益大小事!

圖片來源:Yaway Suyun

Leave a Reply